Apesar de Coimbra ser na altura uma cidade longe da capital, vivendo de e para uma Universidade conservadora e fechada à modernidade, o traje não deixou de ser permeável ao mudar dos tempos e às modas que vinham de fora. Reis Torgal escreve que menos modestos eram os trajes do séc. XIX, sobretudo depois do liberalismo; e o interessante blogue Porto Académico refere uma alternativa à “loba”, mais chique e mais cara, a “abatina”.

Como exemplo da degradação dos antigos costumes, atente-se na forma displicente como a outrora respeitosa capa começa a ser traçada! António Rodrigues Lopes acha que o traçar da capa foi primeiramente adoptado da moda afidalgada do Séc. XVII e se inspirou, mais tarde, no jeito como a tricana cruzava o xaile...

Como exemplo da degradação dos antigos costumes, atente-se na forma displicente como a outrora respeitosa capa começa a ser traçada! António Rodrigues Lopes acha que o traçar da capa foi primeiramente adoptado da moda afidalgada do Séc. XVII e se inspirou, mais tarde, no jeito como a tricana cruzava o xaile... O Séc. XIX – precursor da instauração da República – foi um século de transformações sociais e muito fervor anticlerical, pelo que o rigor do traje e a sua afinidade eclesiástica – “loba”, cabeção, volta,… – foram alvo de grande contestação e geradores de enormes tensões entre os estudantes e vários reitores. Expoente máximo desse confronto foi o odiado reitor Basílio que, em 1859 e segundo Sousa Lamy, ordenou aos estudantes que usassem a batina aberta por detrás, abotoada pelas costas e cosida adiante com uma ordem de pequenos botões de cima abaixo e determinou que os archeiros metessem na prisão os estudantes que andassem com a batina aberta e indecente.

Mas “o que tem de ser tem muita força” e, já perto do rodar para o Séc. XX, foi permitido de jure o que a prática já vinha consagrando; e o traje académico atingiu uma forma semelhante à que tem hoje. Lendo Ramalho Ortigão (1988), fortemente crítico desta evolução, o cabeção e a volta foram substituídos pelo colarinho postiço e pela gravata do futriquismo liró. A batina degenerou num casaco gebo e mestiço, de padre à paisana. A calça escorreu inartística e besta, pela perna abaixo, esbeiçando apolainada sobre a odiosa bota de elásticos.

Mas “o que tem de ser tem muita força” e, já perto do rodar para o Séc. XX, foi permitido de jure o que a prática já vinha consagrando; e o traje académico atingiu uma forma semelhante à que tem hoje. Lendo Ramalho Ortigão (1988), fortemente crítico desta evolução, o cabeção e a volta foram substituídos pelo colarinho postiço e pela gravata do futriquismo liró. A batina degenerou num casaco gebo e mestiço, de padre à paisana. A calça escorreu inartística e besta, pela perna abaixo, esbeiçando apolainada sobre a odiosa bota de elásticos. Outra evolução interessante tem a ver com o gorro. Tendo começado por ser um barrete redondo, foi desaparecendo das cabeças – ainda que não do traje – provocando o espanto dos forasteiros que visitavam Coimbra nos sécs. XVIII e XIX, já que andar de cabeça descoberta era singular e esquisito naquela época. Aliás, o facto de andarem em cabelo só abona a favor do bom gosto dos académicos de então, pois que a alternativa era usar um enorme gorro que aparece descrito como sendo um saco preto, que posto na cabeça caía pelas costas e cujo tamanho se imagina quando se sabe que o mesmo servia igualmente para carregar livros, frutas e outros misteres.

Só que as modas vão e voltam. E o gorro, que no meu tempo tinha caído em desuso, a ponto de não me recordar de ter visto algum nos 12 anos que andei por Coimbra, voltou recentemente a ver-se e, segundo me dizem, mais ainda nas raparigas.

Vistas que estão as questões de evolução estética da capa e batina, passemos em revista as questões ligadas ao seu uso.

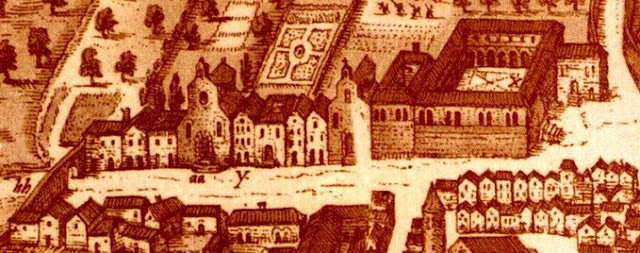

Durante muito tempo o uso da capa e batina foi obrigatório para o estudante, tal como, aliás, para o lente, ainda que este usasse uma batina comprida até aos pés. Entre 1718 e 1834, esta obrigatoriedade estendia-se a toda a cidade. De 1834 até à implantação da República, em 1910, a capa e batina era apenas obrigatória dentro do perímetro da Universidade.

O Marquês de Pombal quis acabar com este trajo aquando da reforma que fez da Universidade, em 1772. Deveria ser demasiado jesuítico para o seu gosto. Mas, de acordo com escritos da época, representou-se-lhe, porém, que a Universidade e o País tinham simpatia por aquele uniforme tradicional; que, além disso, para os pobres tinha a vantagem de ser mais barato, que estabelecia melhor semelhança entre estudantes, que lhe poupava inúteis despesas e os livrava de vaidosas ostentações de luxos.

Havia, no entanto, outras vantagens nesta obrigatoriedade. Os estudantes e professores, como aliás os serventuários da universidade ou dos escolares, usufruíam no passado regalias diversas, das quais se destaca estarem sujeitos a foro e cadeias próprias. Já a Carta de D. Diniz, que estabelecia à época os privilégios da Universidade, proibia às justiças de Coimbra o trazerem violentamente os estudantes a juízo secular, salvo serem compreendidos em homicídio, ferimento, furto, roubo de mulheres ou crime de moeda falsa. Facilmente se percebe que, havendo que distinguir claramente entre dois tipos de cidadãos – os estudantes e os futricas – a existência de um uniforme para os primeiros facilitava as coisas.

E esta questão deixou raízes tão fundas na sociedade Coimbrã, que seria impensável, no meu tempo, que um futrica se vestisse de estudante, mesmo que fosse apenas para mascarada de Carnaval. Aliás, futrica que usasse capa e batina ficava automaticamente sujeito a ser rapado sem mais contemplações. E cantor lisboeta que o fizesse para cantar um fado na televisão, melhor fora que não aparecesse em Coimbra e ficaria sempre a recear que, mesmo em Lisboa, uma bela noite lhe aparecesse pela frente uma trupe que lhe desse a volta ao penteado...

E não perca o último episódio desta saga... a transmitir pela Páscoa. ALELUIA!!!

E não perca o último episódio desta saga... a transmitir pela Páscoa. ALELUIA!!!

Zé Veloso

PS: A capa e batina é tratada numa sequência de quatro crónicas: A CAPA E BATINA VOLTA À RIBALTA, AS ORIGENS DA CAPA E BATINA, CAPA E BATINA. DA "LOBA" ECLESIÁSTICA À BATINA LAICA, CAPA E BATINA. A FÉNIX RENASCE DAS CINZAS

PS: A capa e batina é tratada numa sequência de quatro crónicas: A CAPA E BATINA VOLTA À RIBALTA, AS ORIGENS DA CAPA E BATINA, CAPA E BATINA. DA "LOBA" ECLESIÁSTICA À BATINA LAICA, CAPA E BATINA. A FÉNIX RENASCE DAS CINZAS