Quis saber o que se passa hoje em dia com a Venda Pasta.

Telefonei para Coimbra e falei com alguns fitados e cartolados recentes: – Venda da Pasta? Verbena? Que é isso? Nunca

ouvi falar…

Quis saber o que se passa hoje em dia com a Venda Pasta.

Telefonei para Coimbra e falei com alguns fitados e cartolados recentes: – Venda da Pasta? Verbena? Que é isso? Nunca

ouvi falar…

Fico preocupado! Será que a Venda da Pasta já foi vendida?

Será que a culpa é do maldito memorando e andam a cortar nas gorduras da

Queima?

Desconfiado, vou até à internet: Depois de desbravar caminho

entre as semanas académicas (que se vão acotovelando umas às outras), um cartaz da Queima (onde

uns quantos puxam pela corda uma torre que não sei se está a cair se a erguer-se) e o "verdadeiro cartaz" (aquele que faz correr a malta, com Daniela

Mercury, Quim Barreiros, Xutos & Pontapés …), lá encontro, por fim, o tão

desejado anúncio da Venda da Pasta, seguida da Verbena – Será a 13 de Maio,

terça-feira, e o dinheiro angariado destina-se à Casa de Infância Elísio de Moura.

Afinal sempre há. A malta é que lhe deve ligar pouco… Vamos

lá à história desde o princípio.

A Venda da Pasta é mais uma das iniciativas do famoso curso

médico de 1931/32 (ano da formatura), de que fazia parte o não menos célebre Henrique Pereira da Mota (mais conhecido por “Pantaleão”), a quem se deve a ideia de tão meritória acção.

A sua origem é referida por vários autores. Mas pareceu-me

interessante trazer aqui o testemunho da viúva do grande “Pantaleão” que, em

1997, editou um pequeno livro [ 1 ] de homenagem à memória do seu falecido

marido:

«O asilo da Infância

Desvalida que fora adoptado pelo Professor Doutor Elísio de Moura estava em

dificuldades.

«Apesar da abnegação do Professor que a ele consagrava todos os seus haveres, o

crescente número de órfãs fazia com que a administração fosse cheia de espinhos.

«Aproximava-se a “Queima das fitas” e então a ideia luminosa surgiu.

Pela mão dos quintanistas, as gentis pequeninas asiladas seguiam pela Baixa

vendendo pastazinhas com fitas das cores das várias faculdades.

«Radiante, mais feliz do que elas – que gozavam o prazer da liberdade – lá ia o

“Pantaleão” fazendo os impossíveis para angariar o máximo para a meritória obra

de amor e benemerência que tantas meninas acarinhou e tornou aptas para serem

úteis e felizes.»

Para além da grande admiração e carinho que a academia e a

cidade sempre devotaram ao Professor Elísio de Moura, há um aspecto que será

menos conhecido e que admito que tenha ajudado esta ligação entre a academia e

uma obra assistencial específica. É que, segundo o Diário de Coimbra [ 2 ], a

Casa da Infância Dr. Elísio de Moura (anteriormente Asilo da Infância

Desvalida), «teve a sua origem na

“Sociedade de Beneficência Protectora da Infância Desvalida”, fundada em 9 de

Julho de 1835 pela Reitoria da Universidade de Coimbra, cabendo a presidência a

um professor universitário. Tal cargo seria exercido por Elísio de Moura a

partir de 1922». E, segundo se depreende das palavras acima de Maria José

Carmona da Mota, entre 1922 e 1932, o asilo terá sido mesmo adoptado por Elísio

de Moura.

Nos anos 50 e 60 a Venda da Pasta era o prato forte do Dia

do Quintanista, uma segunda-feira calma, estrategicamente entalada entre a

garraiada de domingo e o cortejo de terça, dia que os quintanistas aproveitavam

para usar as suas fitas uma última vez, já que no dia seguinte desfilariam de

cartola e só poderiam voltar a usá-las no dia da formatura. [ 3 ]

E, pela manhã, lá iam os quintanistas buscar as “meninas do

Dr. Elísio de Moura” para vender as pastas. Para as miúdas – «princesas por um dia», nas palavras do

filho do “Pantaleão” [ 4 ] – era uma jornada inesquecível mas, também,

fatigante. Sempre aos pares e acompanhadas por um quintanista (às vezes por um casalinho

de quintanistas), percorriam as ruas da cidade, almoçavam num restaurante,

lanchavam numa pastelaria e, ao final da tarde, ainda era vê-las na Verbena do

Jardim Botânico [ 5 ], ora gingando ao som da música do baile ora brincando ou dormindo

já nos braços dos quintanistas a quem tinham sido confiadas.

Veio a crise académica de 69, o luto académico e o consequente

cancelamento de todo o programa da Queima das Fitas. Foi então que o Professor

Elísio de Moura foi ter com a Comissão da Queima (ou da Verbena, não sei ao

certo) e mostrou a sua preocupação pela falta que a receita da venda das

pastinhas faria à sua obra de beneficência. Poderia não haver Queima mas a

instituição e as suas meninas não deveriam sair prejudicadas. E a excepção foi

aberta. E as "meninas do Dr. Elísio de Moura" saíram à rua na segunda

feira que deveria ter sido o dia do quintanista. Nos seus uniformes

domingueiros - saia azul de pregas, blusa cor-de-rosa, soquete branco e

sapatinho preto – foram levadas pelas mãos dos quintanistas, percorreram a

cidade, venderam as pastinhas, almoçaram e lancharam nos restaurantes e

pastelarias… e só não terminaram o dia ao som da música porque nesse fim de dia

já não houve baile! E os quintanistas que as foram buscar de manhã e as levaram

de volta ao orfanato tinham a batina fechada e a capa pelos ombros, em sinal de

luto, e as fitas iam recolhidas dentro das suas pastas.

Hoje, a Venda da Pasta e a Verbena, ainda que fazendo parte

do programa, estão esquecidas. Só consegui saber no que consistem através de um

interessante trabalho de mestrado de uma ex-aluna da U.C. [ 6 ], onde se

explica que «a Verbena consiste num

lanche organizado pela Queima das Fitas destinado inicialmente às crianças da

Casa da Infância Doutor Elysio de Moura que participam na Venda da Pasta»;

mais se refere que «actualmente, é aberta

a todas as crianças das casas de solidariedade social de Coimbra» e que, «para além do lanche, é oferecido, às

crianças, um pequeno espectáculo».

Aparentemente, evoluímos no bom sentido, estendendo o lanche

e o espectáculo – que agora são no Parque Verde – a uma comunidade mais vasta

de crianças e adolescentes. Mas o que se ganhou em quantidade parece ter-se

perdido em humanidade, em carinho, em proximidade entre os estudantes e as

crianças ou os jovens daquelas casas. É que o número de estudantes que se apresentam

para acompanhar as crianças na Venda da Pasta tem vindo a decrescer todos os

anos e de tal sorte que, em 2013, apenas 20 (vinte) se voluntariaram para tal, numa

universidade que nesse ano andou pelos 22.000 alunos e onde, seguramente, mais

de 1.000 serão quintanistas, ou melhor, bolognezes ou marquezes, segundo as denominações

do actual Código da Praxe.

Diz o Diário de Coimbra [ 7 ] que não só a Casa da Infância

como também a Comissão da Queima das Fitas ficaram surpreendidas com a baixa

adesão em 2013. De facto, é caso para pensar e tirar daí algumas conclusões.

Serão os estudantes de hoje menos solidários e menos

generosos que os de ontem? Será falta de informação ou de mediatização? Será que

a atenção se dispersa no meio de tanta festa, tanta algazarra, tanta

publicidade? Será que o evento é hoje um fardo de baixo retorno e se mantém no programa

da Queima por pura inércia, apenas porque veio no pacote que em 1980 foi herdado

das gerações anteriores?

Ou será que os estudantes de hoje são igualmente solidários

e generosos e que é tempo de estender a Venda da Pasta às outras instituições que

já são chamadas a participar na Verbena, de acreditar no potencial de

mobilização que uma tal acção teria junto da comunidade universitária, e de relançar

– à dimensão da Queima de hoje – a iniciativa que “Pantaleão” e os seus pares lançaram

há 82 anos atrás?

Fica a sugestão.

Zé Veloso

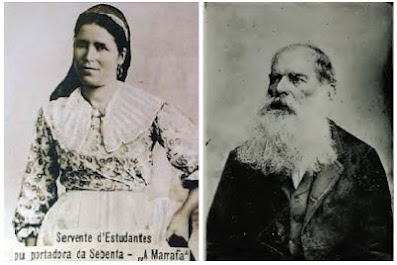

Nota: As pastinhas da foto são de 1966. A foto foi obtida,

com a devida licença, do blogue “O cão

que fuma”, http://www.caoquefuma.com/2011/01/da-serie-vida-que-levei-17-capitulo.html

[ 1 ] Maria José de Figueiredo Carmona da Mota,

“Testemunhos”, 1997, distribuição restrita a familiares e amigos

[ 2 ] “Estudantes vendem hoje pastas a favor da Casa de

Infância Elísio de Moura”, in Diário de Coimbra de 7/5/2013.

[ 3 ] Hoje, claro está, com o cortejo ao domingo, estas e

outras lógicas foram alteradas, a demonstrar os perigos de efectuar mudanças

bruscas num sistema que levou dezenas de anos a sedimentar.

[ 4 ] Eng.º Augusto Carmona da Mota, estudante de Coimbra e

primeiro Mor da Real República dos Ly-S.O.S. (Porto)

[ 5 ] A Verbena, que no meu tempo era no Jardim Botânico mas

teve também lugar no Jardim da Sereia e, caso chovesse, no ginásio do D. João

III, era um baile descontraído, ao final da tarde, que dava pelo nome completo

de “Verbena e Pôr-do-Sol”. Verbena seria o baile e Pôr-do-Sol seria o lanche?

Ou seria o contrário? Ou não se faria distinção alguma? Já não sei ao certo.

[ 6 ] Ana Rita Rigueira Montezuma da Sá Marta, “A Praxe

Académica na Universidade de Coimbra”, Mestrado de Política Cultural

Autárquica, Faculdade de Letras da UC, 2010/2011 (http://www.academia.edu/5176195/Patrimonio_Mundial_-_A_Praxe_Academica_da_Universidade_de_Coimbra#)

[ 7 ] “Venda da Pasta mobilizou (apenas) 20 estudantes”, in

Diário de Coimbra de 8/5/2013.